静岡市は、冷凍マグロの水揚げ日本一を誇る清水港があること、日本の中でも静岡市清水区は寿司屋の件数が多い地域で、すし文化のメッカともいえる場所です。1999年に日本唯一のすしの博物館としてすしの歴史や文化を学ぶことができる「清水すしミュージアム」が誕生しました。

明治時代の清水港かいわいを再現したノスタルジックな雰囲気のなかで、すしの歴史や文化を学ぶことができます。

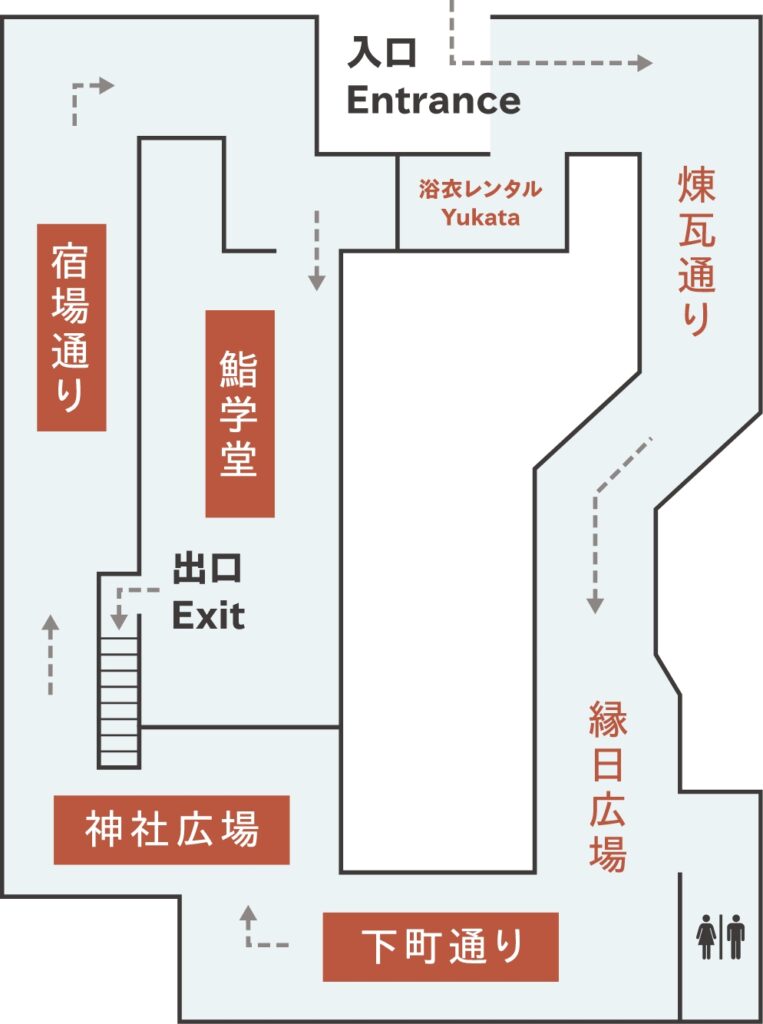

館内のご案内

下町通り

江戸時代から始まった下町の町民文化。時計や煙草、飴屋や瀬戸物屋など庶民の生活に必要な職人の店が多く並びます。

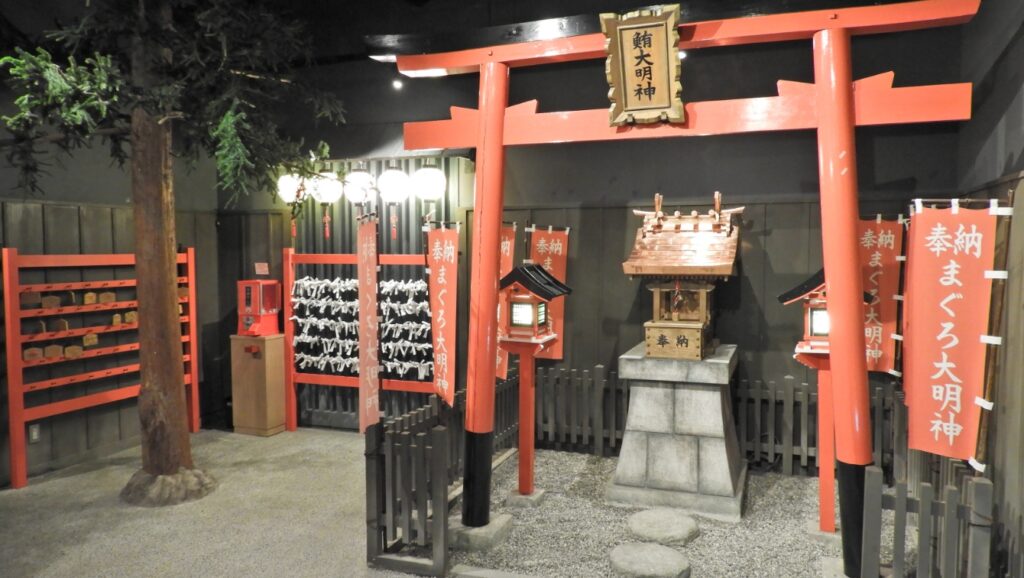

神社広場

清水港のまぐろにちなんで、館内にある鮪を奉る神社、鮪大明神。賽銭を入れて二礼二拍手一礼でお参りします。

宿場通り

江戸時代に街道が整備され、旅の途中に立ち寄った宿場。下駄や傘、打物など旅に必要なものを売る店が並びます。

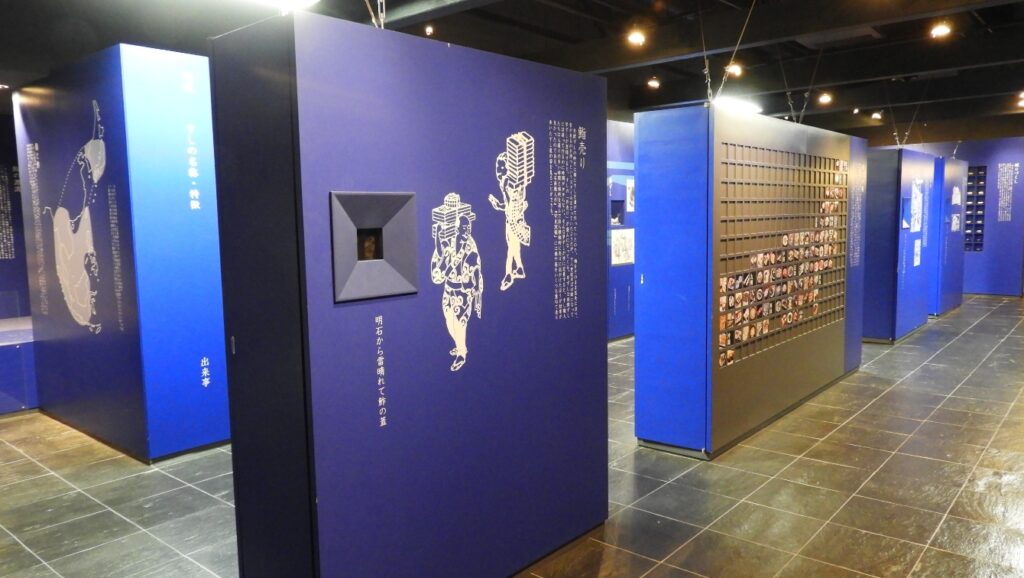

鮨学堂

寿司の元祖が日本に伝来してから時代と共に変化してきた歴史やすしの種類、日本全国の地方ならではのすしのことなど、すしについて学ぶことのできる場所です。

営業時間・インフォメーション

| 営業時間 | 11:00~18:00 |

入場料金

| 大人(中学以上) | 小人(4歳以上) | |

|---|---|---|

| 一般 | 500円 | 200円 |

| 団体 | 450円 | 180円 |

| 障がい者 | 400円 | 100円 |

※団体は20名様以上

※障がい者は手帳をご提示ください。(障がい者1名につき付添人1名同料金)

好きな店で好きなネタを堪能しよう!

清水すし横丁

清水すし横丁内の店舗をご利用の方は

清水すしミュージアムの

入場料金が割引になります!

受付スタッフに清水すし横丁の各店舗のご利用レシートをご提示してください。

大人:500円 250円

小人:200円 100円

清水すしミュージアム名誉館長

日比野光敏

1960年 岐阜県大垣市に生まれる。

1985年 名古屋大学大学院文学研究科(人文地理学)修士課程終了岐阜市歴史博物館学芸員をへて、現在愛知淑徳大学 教授。《専攻》文化地理学、日本文化論、日本民族学(生活民俗学)日本国内における『すし』研究の第一人者。学生時代より日本各地を歩き『食文化・すし』の調査研究を行い現在も継続中。

著書

『ぎふのすし』

岐阜新聞社第二回日本風俗史学会

研究奨励賞受賞

『すしの貌』/大巧社

『すしの歴史を訪ねる』/岩波書店

『すしの事典』/東京堂出版